孙氏校七七八八---兼说雕塑、园林还有陈年酱汤事(上)

- 内容详情

- 规格参数

两年前通州实小百年华诞,我曾记微文一篇,因沾敏感字符至今未允发出。经几番费心整理,结合图像学及历史文献考证了几个问题并附真实回忆,遂仍推送。

1 【7和雕塑的事】

孙氏校园是一本书,这本厚厚的书,俨然折叠着无数有缘人的幸福回忆;翻开它的历史,许是一张一张那飘香的淡墨清影。我儿时在那里长大。令我魂牵梦绕的,最是土丘高亭之下那间临河的歇山卷棚小屋,在那里,也在那个物资极其匮乏的上世纪七十年代,我们一家四口蜗居着住,夏日里听着蛙声,冬天看着满地盛开的菊花,我度过了欢乐的童年。

(图1)儿时的家

这个孙氏校,建国后就是我们熟知的通州实小。

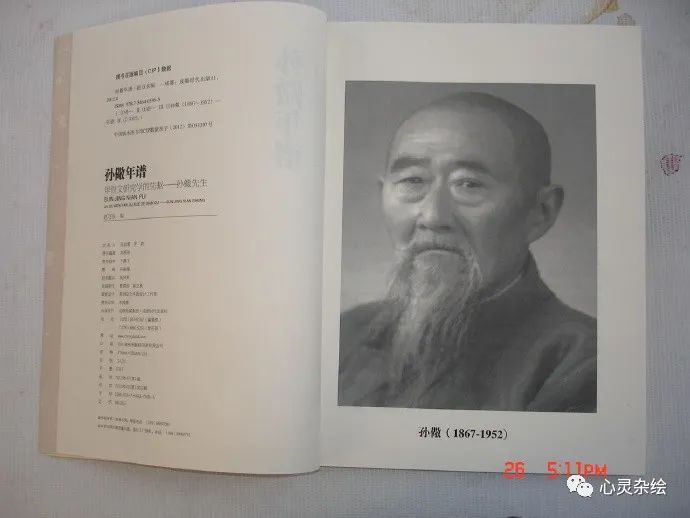

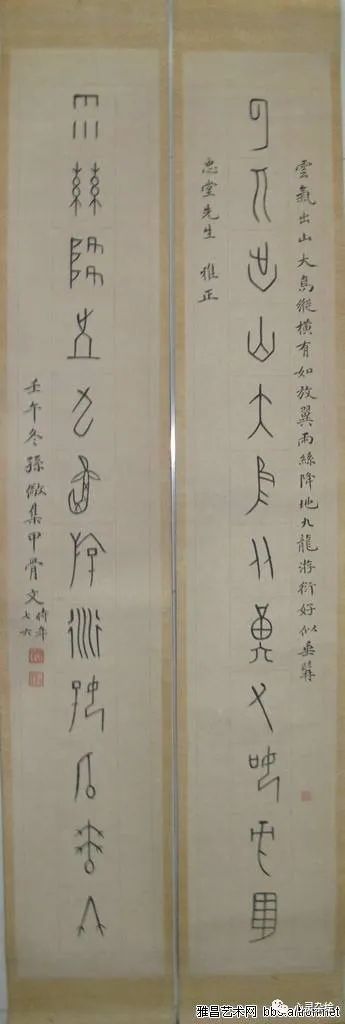

创办人孙儆,字谨臣,金沙人,生于清同治六年(1867)。做过大概相当于四川的“省政府教育督导”,归乡后,潜心办学,亦为清末民初一代甲骨书圣。祖籍皖南,其先祖于清雍正年间以经商定居金沙;其父于光绪十七年(1891)中举,乃以诗书传家。好友赵万泉兄曾著《孙儆年谱》,当推孙氏研究第一人,本文部分资料,出自赵兄所赐,我亦一一备注。

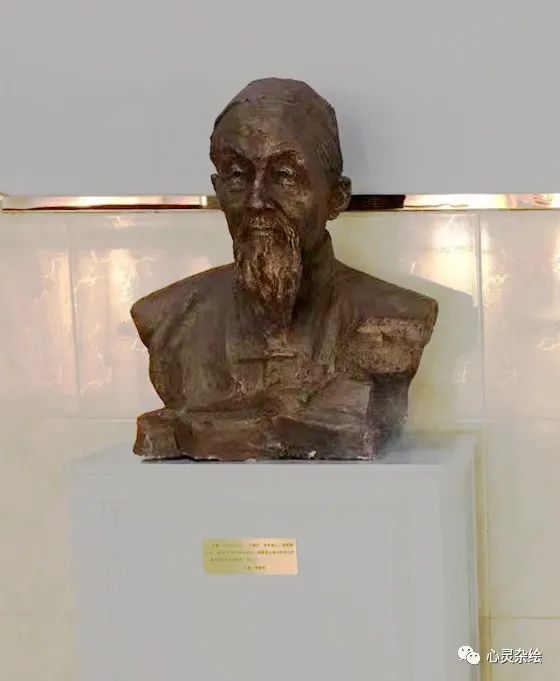

(图2-1)《孙儆年谱》作者:赵万泉

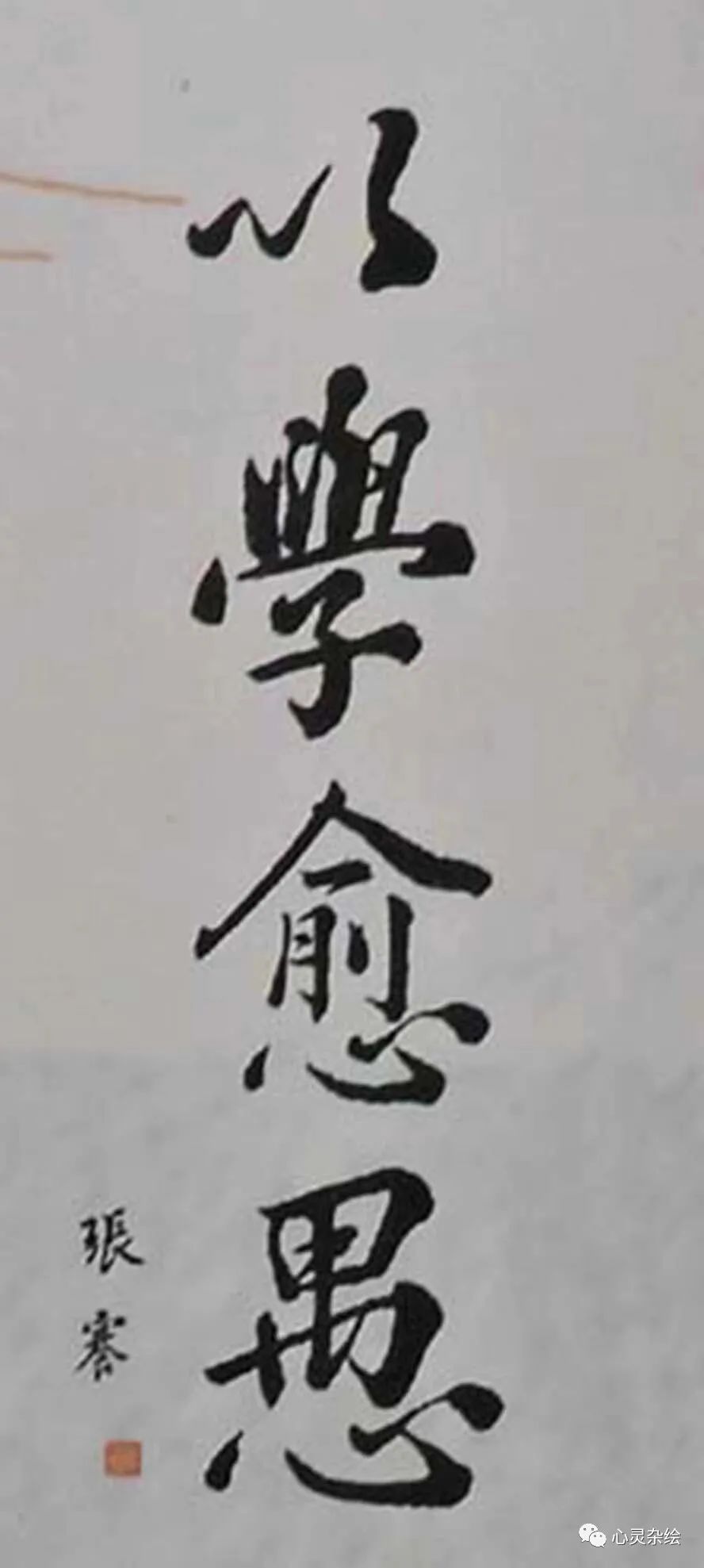

(图2-2)孙儆书法

我原先也零星看过一些孙氏记载,那时,仅捧着对一代甲骨国学大师的敬仰之心,仅为创作孙儆先生那尊铜像雕塑,并无学术构建。记得是90年代早中期,本地**中学有某导提出有校园文化建设需要,叫我翻翻有无和学校相关的名人可塑,经简单调查得知因该校亦为孙氏出资所办,故欣然泥塑之,并翻制成硬质玻璃钢。后该某导出尔反尔,说此人是“地主”,故无法得到铸铜资金。我当时也是“小杆子”一个,不便认真下去,随即打住。

此事,缘由开始帮此学校做了一个圆环形白色高约5m的抽象人体雕塑,但校方绝不认可,理由简单,说“分形块面”(雕塑专业用语)的人形貌若“梅草风”(时热播电视连续剧《射雕英雄传》),于是发生了一个诡异而真实的故事:某日早晨,有一CC姓教师路过,指着这尊无法验收的白色水泥雕塑,大声呵斥说“雕塑像花圈,学校要死人了”,然而奇怪的是,此人当晚去世。我后来听说此君为“喝酒+原性高血压+省略”所致。可叹,那年代的抽象雕塑,还未真正在国内普及,却引起诸多笑话。时任海门某乡镇一把手的陈hj(后做省里某官)大姐劝我:yu老师,群众的审美就是要靠引导,他们不懂抽象,那艺术家就要勇敢表述,千万不要迎合老百姓,否则大错特错。听闻,我很感动。其实,这尊白色圆环雕塑,当初也是得到了某大师级艺术家的设计指导的。现在我深深觉得,群众雕塑审美已然也是跟进到了所谓的“象牙塔”。那年的“花圈”雕塑事件,其实对我艺术人生的促进很大,我恨不得从“象牙塔”高处跳下。也许我当时确“嫩”,以至于那所学校所有人都不相信我,竟也连带了这尊无法铸铜的孙儆雕像!

现在想起来,可恨!可叹!

孙儆早年去过日本。说他是有识之士,从他主导建设并由画家张蓁(善菊)操刀的校园布局就可以看出营造的思想取向。据赵万泉推论,“校舍环境由孙儆委托孙氏私立高等小学校园主任张蓁为之谋划及督建”(复制赵文)。张蓁,(1880——1932),原名荼,字圣麟,号馨谷。因其耿直孤高, 性有洁癖,为人耿直孤高,放逸不羁, 标格不群,故人称“张二痴”。又爱以莳菊,爱菊,画菊之癖,时称“菊痴”。其书法学欧,人物,山水,花卉,翎毛无不精究,张謇语赞“尤精绘事”,多次诗赞其才。

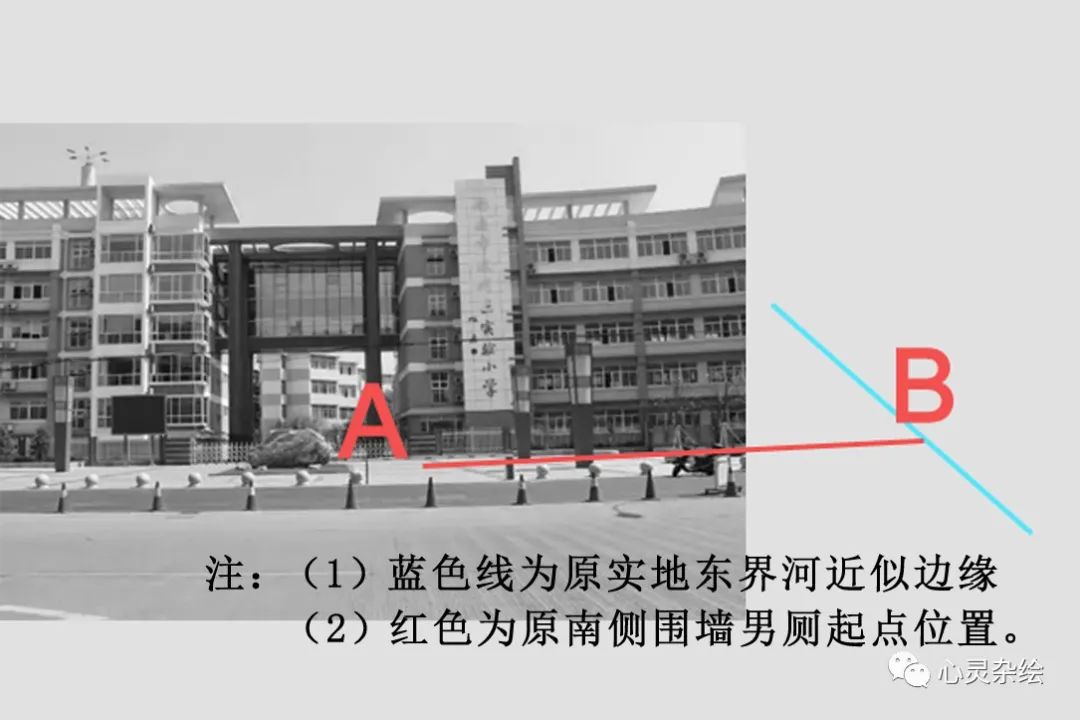

不可否认的是,根据实地丈测,孙氏校园最早布局如镜像7字形。7字为镜像,或在东向观察才对(如图4)。下图4中,竖笔区域是园林,横笔即所谓“教区”,这样的平面形制持续了近将一个世纪,直至隔壁的金沙中学原址腾让。

(图4)图绘制:持证泥匠

2 【园林---7字竖笔】

1926年(民国15年),孙儆表侄曹思曾有书《孙氏校园记》:

“环古沙四百方里, 绝少天然胜境, 其足资骋怀游目, 偃息啸歌者, 孙氏校园外, 殊罕觏焉.园为余表伯井澄公所建,位其校之东北方, 广可十数亩. 门临运动场, 南向入门, 道以迥廊, 廊尽处小亭衔之, 下有莲池为葫芦状。东廊而西,狭桥跨其颈, 池畔绿杨桃李交柯连阴, 风动影碧, 浮映衣袂, 渡桥为晚香亭, 直对鞠寿堂, 亭堂左右, 菊畦纵横,每值霜来花放, 红紫纷披, 幽趣诚不亚靖节之东篱也…入山口而西抵花圃, 名葩佳卉甚众, 尤多异域之珍, 张处士馨谷所灌莳也. 处士既工画又谙治花之术, 兴来往往忘歺, 盖其有得于花木者深矣…”

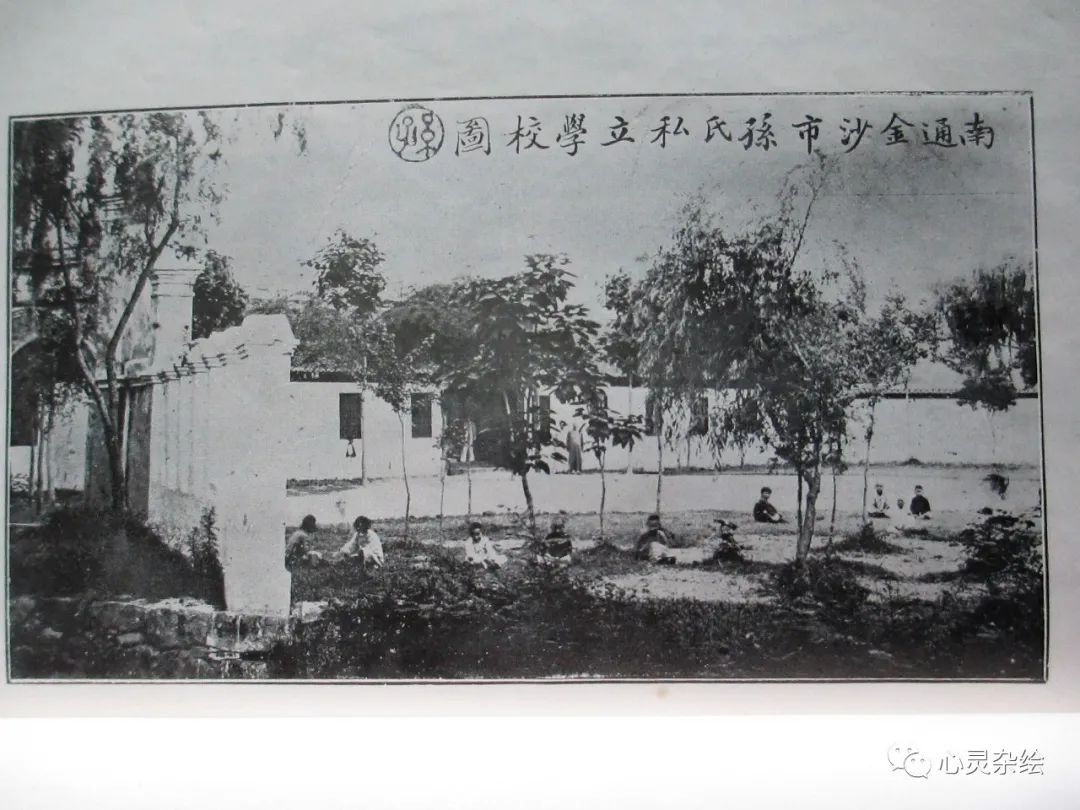

(图5)校东南角透视(民国时期)

这里说的“绝少天然胜境”指“位其校之东北方”的校中之园,也就是有亭台假山的园子。据此文献再结合我儿时记忆,从7字形看,其折边犹如怀抱小操场及文献所述“运动场”。

(图6)民国时期孙氏校园平面还原图 制图:持证泥匠

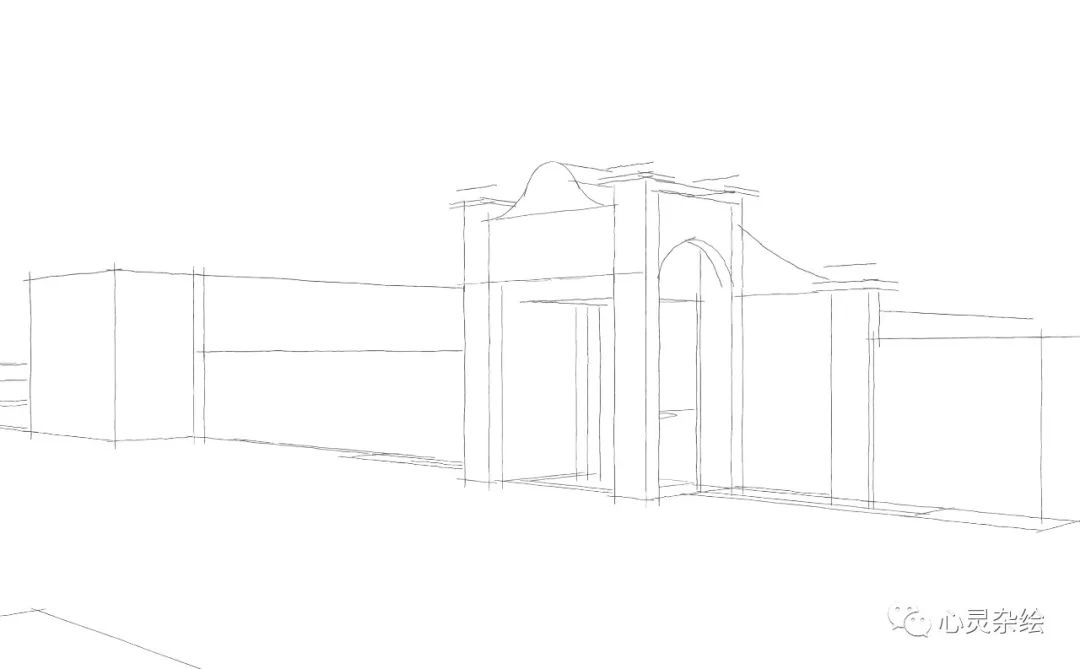

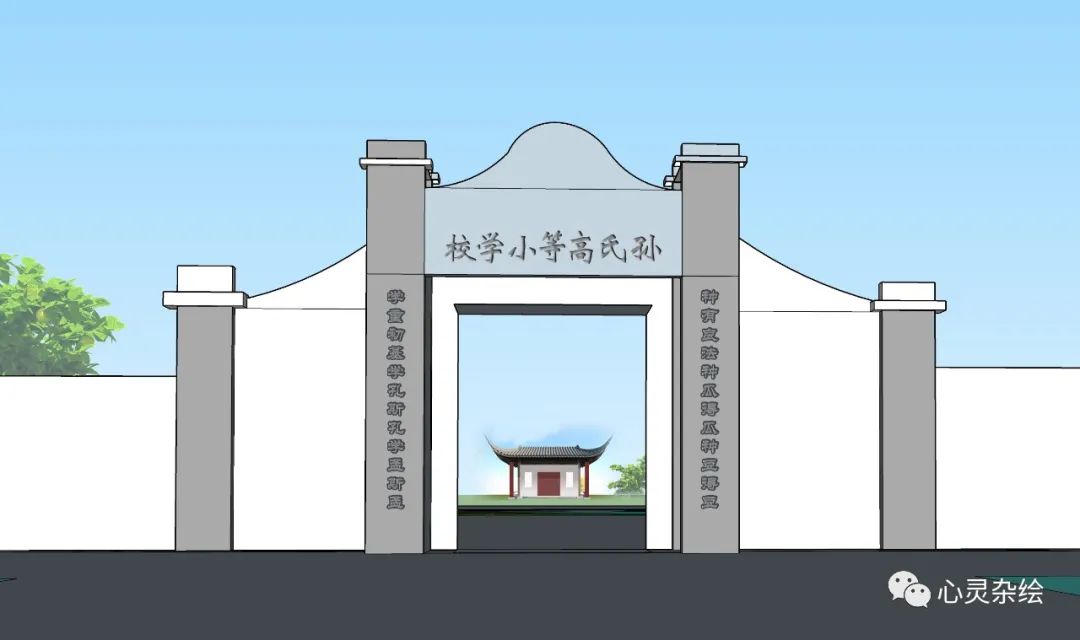

(图6-2)正大门意向草绘(制图:持证泥匠)

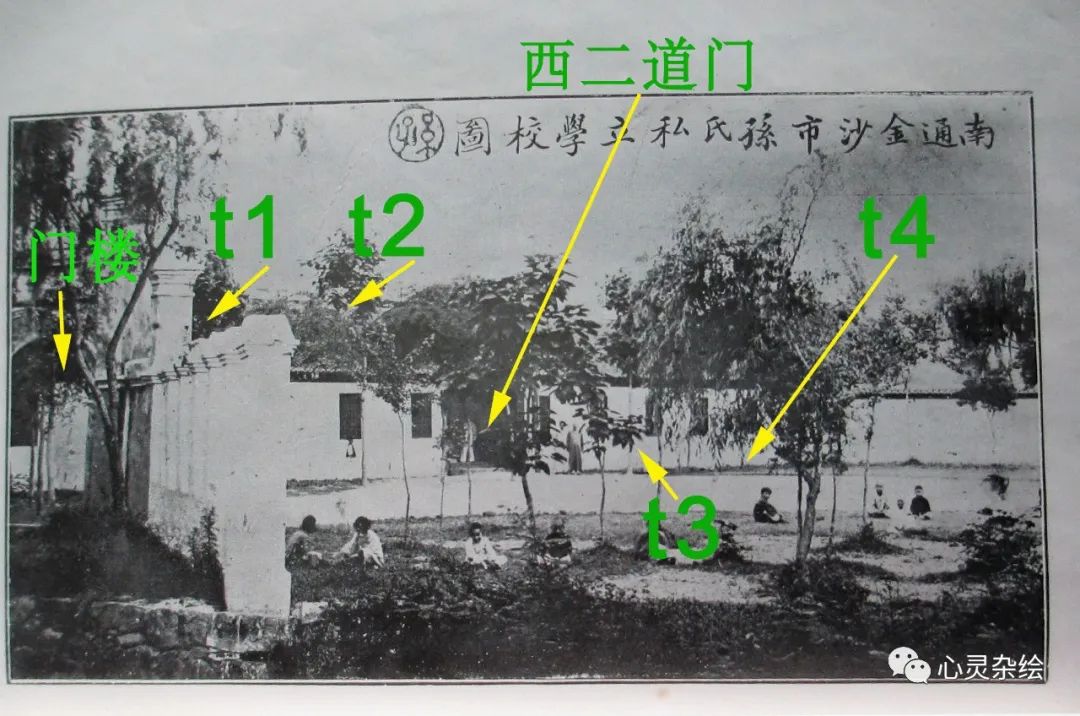

一百年过去。我想,随校园建设更迭,此园面貌大变则是肯定的。“南向入门, 道以迥廊, 廊尽处小亭衔之, 下有莲池为葫芦状”。此处“迥廊”原始何处?曹思曾没有说清楚,判断上图校园黑白老照片(图5),主要场景是操场和两个门,一个是正大门,也是门口,另一个是朝西的二道小门。我寻找到相机的角度及拍摄原点K(图6、右下),我认为,“迥廊”应和大门一体,是大门的附属物。彼时西学东渐,本土建筑更多吸收了西方古典形式,成为中西合璧式。照片中的门楼向南伸出,所得空间正好成为“迥廊”,门楼体量较大,砖造约6米,四方立柱,中间两高两侧两低,柱头辅以青砖叠涩。两侧亦有拱券和装饰山花(图8、左)。照片正中有大门堂口,为朝西,面向操场(图8-西二道门)。模糊不清的两位老者疑似居右的孙儆和左立的长发飘逸的张处士张蓁(图8--中间)。图8中字母t1到4,分别是四棵高于屋顶丈许的银杏大树。看得清,民国时期校园初建的南部东西围墙,至东界河,共9墙勒柱。倘若每柱间3米,则共8面总因24米,对称之加门楼尺寸约4米,推算西东共约55米,其结果与现状楼房占地基本一致(图8-2)。故我定论此照片的角度与我判断一致。沿着南北河道,是开敞的,没有围墙,和我儿时记忆不一样,故认为,解放后校园东部南北围墙缩进约有两至三米,可能为的是方便蔬菜队生产运输(图8-3)。

(图7-1)孙儆和张蓁

(图7-2)张蓁

(图8)对景分析

(图8-2)现状对比尺寸图

(图8-3)照片计算机建模还原

故曹思曾于大门下“迥廊”, 远望“廊尽处小亭衔之, 下有莲池为葫芦状”。此“小亭”当为“晚香亭”,因校园别无二亭。是时,曹思曾悠立于此处,放眼透视大门下之迥廊,望之,廊尽头乃中轴线不远处的晚香亭,旋不禁感慨万千:“廊尽处小亭衔之”!图8-4根据黑白照片结合史料复原了正大门原貌。历史资料显示,学校1919年9月4日﹙阴历七月二十日﹚乃落成之期。开张时,孙儆亲笔题写“种有良法,种瓜得瓜、种豆得豆;学重初基,学孔斯孔、学孟斯孟”板书悬挂校门两侧。张謇手书“以学愈愚”制匾以贺,史料载,此匾高悬于“鞠寿堂”中央枋额之处,以规后学。

(图8-4)远望小亭衔之---正大门复原(制图:持证泥匠)

由此断定出,孙氏校园早期建设形态是,正大门、 “晚香亭”、“鞠寿堂”南北连成一条中轴线(如图6),如“渡桥为晚香亭, 直对鞠寿堂, 亭堂左右, 菊畦纵横”,从景园美学来讲,“广可十数亩”的园子,荷池是景观核心,东西附属建筑遥相呼应,如曹思曾谓,“下有莲池为葫芦状。东廊而西,狭桥跨其颈。” 莲池南,有人工堆石,对置假山两座,约5米7米高不等,《孙氏校园记》未记载,恐怕是之后增补建设。而“东廊”拆毁几十年后,于78年左右沿着东围墙盖起了一间间不大的南北向宿舍,我“金刚群”友---小提琴手“辉辉”一家子便搬了进来,距我家所住的“晚香亭”仅二十余米。他年纪大我一轮,那时已到了青春成熟期,属“大公鸡”当不和我玩,我是早上听着他犹如“公鸡寻母鸡”那般撕心裂肺的琴声,开始起床、漱洗,出门远远的会望见他悠然跨立的姿势,池塘边,他那条长长的白色围脖,随风飘逸,随乐波动。此时,我暗暗好想长大!

(图9-1)40年之后的小提琴手朱辉

“晚香亭”临河,歇山卷棚式,背北面南。南北共四檩,前后两坡无正脊,所以屋顶形似弧形曲面,舒巧轻盈,大有江南纤秀之美。檐柱6、金柱6,角柱4,它们双双里外亲密围抱,而每柱底各一石拙,很可爱的鼓起。台阶一踏,大金砖铺设,白灰墙面。直到我从事目前专业,我凭着记忆,认为这座了不起的建筑,其特点是,建造师将脊檩改成了双脊檩,同时并将山面承托着双脊檩的月梁,也改成了踩步金的形式。如此,更加屋面轻巧飘然,节约了造价成本。记得住在那里,两侧是廊,而前后则以墙围实,如此用足了室内空间,靠北对面对可摆放两张床,南边进门左手是父亲的办公桌,挨着东墙,则是饭桌,西墙,放置煤球炉。在这间小屋,我住到小学四年级才搬离。再后来“晚香亭”改造后,两侧依然有廊,但前后墙已分别内缩一跨柱距。在廊下西眺土丘,由于柱子的垂直遮蔽作用,眼前的画面,则成园林艺术中的“框景”或为“洞景”(图9-2)。其实,校园最佳洞景的地方,在月亮门那一带。现在“晚香亭”白灰墙面,已被改建做成勾缝青砖墙面,历史沧桑感更足(图10-1),只不过融入了淮扬文化特点。

(图9-2)实小园林---洞景模拟图(网络p图)

(图10-1)今日晚香亭

沿中轴线,“鞠寿堂”与“晚香亭”前后犹如翁妪顾盼,成为“对景”。如果说“晚香亭”之形有如女性之美,那么“鞠寿堂”则尽显壮夫之势。小时候看到的正宗的“鞠寿堂”是木构单檐歇山建筑,上有五踩斗拱、下基明台,印象最深的是两侧和前廊可躲雨(图10-3)。门槛高,须抬腿跨入方可走进去,抬梁高大,五檩进深、七开间(我想已经是巨无霸啦)抬头望,望板粗厚,通横门槛,雕花窗棂,但很简约,体现了张蓁不为繁复的建筑审美思想(从他的菊花大写意可以另观透视,图10--2)。两山博缝板,翘角飞檐顶,戗脊上有走兽两尊,收山自然有力(图10-3)。上世纪一九七六年M主席逝世作为临时纪念厅,我虽小,但印象很清楚。民兵把手,阵势可畏,正门入口,两架机关枪,灵堂肃穆,那时我才8岁,每班按照次序瞻仰画像。后来选班长,班主任C老师就选了我们班哭的最凶的漂亮女孩,说她最有出息(多年后证实了c老师的眼光高远)。菊寿堂后来出白蚁,对木构建筑威胁巨大,处于无奈,又进行了所谓的修复改造。其后,做过“戴帽子”初中的教室,记忆中的一个炎热暑假,曾做过食堂成师傅老婆的“临时产房”,那时我贪玩,耳贴在门缝,就听见里面“哇哇哇哇”的声音,想必是“陈小宝宝”在菊寿堂呱呱落地,哇,一阵仙气!M主席保佑他。之后的菊寿堂建筑实物是八十年代后复建的混凝土构造赝品,缺少清末古建一种特有的灵气,形制也变异了---成为硬山。当然90年代后,又盖起来二层楼,裹以仿古窗花更似民居。这样,一座百年歇山建筑毁于“两”旦,只怪那时文物保护意识不强。呜呼,痛惜!

(图10-2)菊花国画(张蓁)

(图10-3)记忆中的老“鞠寿堂”,作者草绘

跟着《孙氏校园记》所述向西行走,“西十数武,循石径崎岖,乃登延月亭。亭六角,翼然土邱上,高于地者五尺。凭栏瞻眺,园景华纳。北望村野,田畴交错;烟墟远树,历历如画。四周古柏参差,篁竹郁茂;月明之夜,光影地上,环绕荫映;微风飘荡,若藻荇交横于波漪。”

那时的校园景观制高点是就是延月亭。延月亭,独享高丘。《园冶》有曰:"…亭胡拘水际,通泉竹里,按景山颠,或翠筠茂密之阿;苍松蟠郁之麓…"。小时候的此亭,扶柏伴竹,景甚好,但实为草顶,出蛇,鸟喜窝之,顶葫芦微胖,翼角飞翘,木材是松木,部分已腐。无女儿靠。80年代初维修时,原定葫芦拆下来,我便抱着它玩,是部分中空的,时邱祖*主任负责此事,记忆犹新。而关于土丘,曹思曾记载并不完全充分。他说“循石径崎岖”,是一条登山路。其实,土丘覆以杂石,西峭、南陡、东缓。故堆石者已充分考虑到实情,设有南和东两道石径,因南陡,故南坡道均以石磊,做成自然状,嶙峋之感甚足!而东坡道借助了缓势,并非全部磊置条石,适当保留了土块表面,久而久之,随风雨则变为青苔,连同“四周古柏参差,篁竹郁茂”,感觉岁月如歌,同样是人间美景。

(图11)80年代初修复以后的晚香亭

(图12)为草亭的晚香亭绘画(佚名)

那时年少,日子苦,小孩们又贪玩,喜欢偷吃校园西北角饭堂的馒头,食堂煮饭的老曹师傅看到后,便操着饭勺,在食堂门口指指高高的土丘,阴着脸告诉我,孩子们要听话,土丘下埋着女阴魂,不然夜晚她来抱你们走!噢,真怕。还有一个版本是,这个女鬼,其实和一个男相公相好,在不幸的有次夜晚被捉奸,于是,族里人不放过她,将她“关禁闭”折磨,女鬼宁死不屈,之后上吊。说后来做起了土堆亭子,为的是压住这个阴魂。不知是真是假,总务兼会计钱锋伯父也是怕我不听话,如此讲给我听,也配几句僮子戏哼着。钱锋伯父,南通市区人,与父辈世交,印象里个子高高,总是微笑。在没有吃的那个年代某天,我感冒发烧近40度,脑子昏沉,就想吃鸡蛋炒饭,母亲炒了一点黄粒粒的粗粮玉米饭,加了些香油,骗说是鸡蛋饭,我吃了两口就不想张嘴了,钱伯父看不下去,抱着我去了他的宿舍,做了一大碗真正的鸡蛋炒饭,一口一口喂着小小的我。我至今难以忘却,那个味道啊,真香!80年初,钱伯父调回南通,几十年一直保持联系,2018年夏,因交通事故,不幸罹难。下剪贴文,以永久怀念。

-----------------------

我有一个伯父叫钱锋……他没有告诉我,就匆匆的走了。他是跌倒在离开汽车的一刹那,后脑着地。甚至连他自己都未曾料知。年轻时,他做过学校的总务,管着一拨人。小时候我的第一把手枪玩具,就是他吩咐木匠姚师傅帮我亲手打造的。这种感激现在看来恰似一种真爱。

追爱、寻枪,犹如梦中,在哭泣中,我又回到了通州孙氏小学那个园林般的校园,假山、池塘、古亭,还有晚间阵阵的蛙鸣伴着钱伯父的咳嗽声。

一声叹息,梦方醒。

我若还有枪,当为他远行而鸣!!!

(摘自《我的微信2018记录》)

-----------------------

记忆中的木头玩具手枪(网络图)

“南则积危石数百为假山,突怒偃蹇,各据其胜……晚香亭右之双峰,对峙成犄角势……”

这是《孙氏校园记》中关于孙氏校的假山堆石的明确记载。注意,只有两处而非三处,一在土丘之南,“南则积危石数百为假山”,二是“晚香亭右之双峰”。这样,印证了我前面提出荷池南的两处假山为后来堆造的观点。

总结下孙氏校园内景园特色。

一是规划布局具有因地制宜,自出心裁的特点。作为实际建设操刀手的张蓁,有效利用了原有自然呈垂直的河道,引水如园,乃或人工筑池,宛如天开,再主以点状建筑分布,总体上遵循了中国古典园林的特色;

二是园内交通。主次分明,主路在中轴线,后废,次路为余之,出南假山,环池有路,石岸总是高低屈曲任其自然,路各有分叉,故认为,主次离散有致,曲径指幽。这个“幽”,所指“鞠寿堂”。

三是“藏景”手段。民国的这个老园子,进入东二道门,沿轴线,过“迥廊”,只可远望晚香亭,因左片“池畔绿杨桃李,交柯连阴,风动影碧,浮映衣袂”有视觉遮挡,从而,暂时将好的景致“藏起来”,等渡桥后,乃可广而看之,如延月亭、假山石、鞠寿堂等瞬间尽收眼底,有豁然开朗之感,这样,达到了园林设计谓之的“欲扬先抑”美学特点。

当然,花木能应景四季,也是该园重要特色。如“……俯瞰莲治,极奇伟之观。其间更杂植海棠,樱、榴、月季、牡丹之属,虽时序递迁,其精英代谢,固无有穷期也……”“菊畦纵横;每值霜来花放,红紫纷披,幽趣诚不亚靖节之东篱也……”。有记,张蓁绰号“菊痴”,故而,“菊展”成为孙氏校乃至实验小学的一张靓丽名片。记得那时已近80余岁的老画家马长啸在70年代末一度被借用,主要培植各种奇特菊品,所获颇多。那时每次实小菊展,总能引起社会轰动。马长啸有副斯文的眼镜,笑起来一脸严肃,据说早年毕业于上海美专。其人尚工笔,带过我几天绘画。然,民国时期孙小菊展也是所谓空前,下附一则《孙氏校今年菊花的盛况》报道:

-----------------------

10月20日《南通报》刊《孙氏校今年菊花的盛况》:“记者前日由张君导往参观,见园中共植菊一千余株, 高矮合度, 且不缺脚叶。并有许多新种,系由日本购来的,其名称有白玉殿、青海之波、金上之花、浓化妆、郡山雪、金龙、桃望朔、平和、连城之玉、玉龙、亲玉、光辉山、红叶山等六十余种,花色奇异, 我国佳种都不能及。其余新出的如掌中飞燕、小桃红等四十余种,又有老种如冰盘、西春、金佛座、麒麟角等二百余种,本月底均可次第开放。闻张君云:该校抱与人同乐之目的,各佳种菊花,均愿意廉值出售。闻日来远近来校预购者,日必数起。”

(摘录,赵万泉转文)

-----------------------

(跋:影响力)

“种瓜得瓜种豆得豆”,孙氏校校园建设于后大获殊荣。

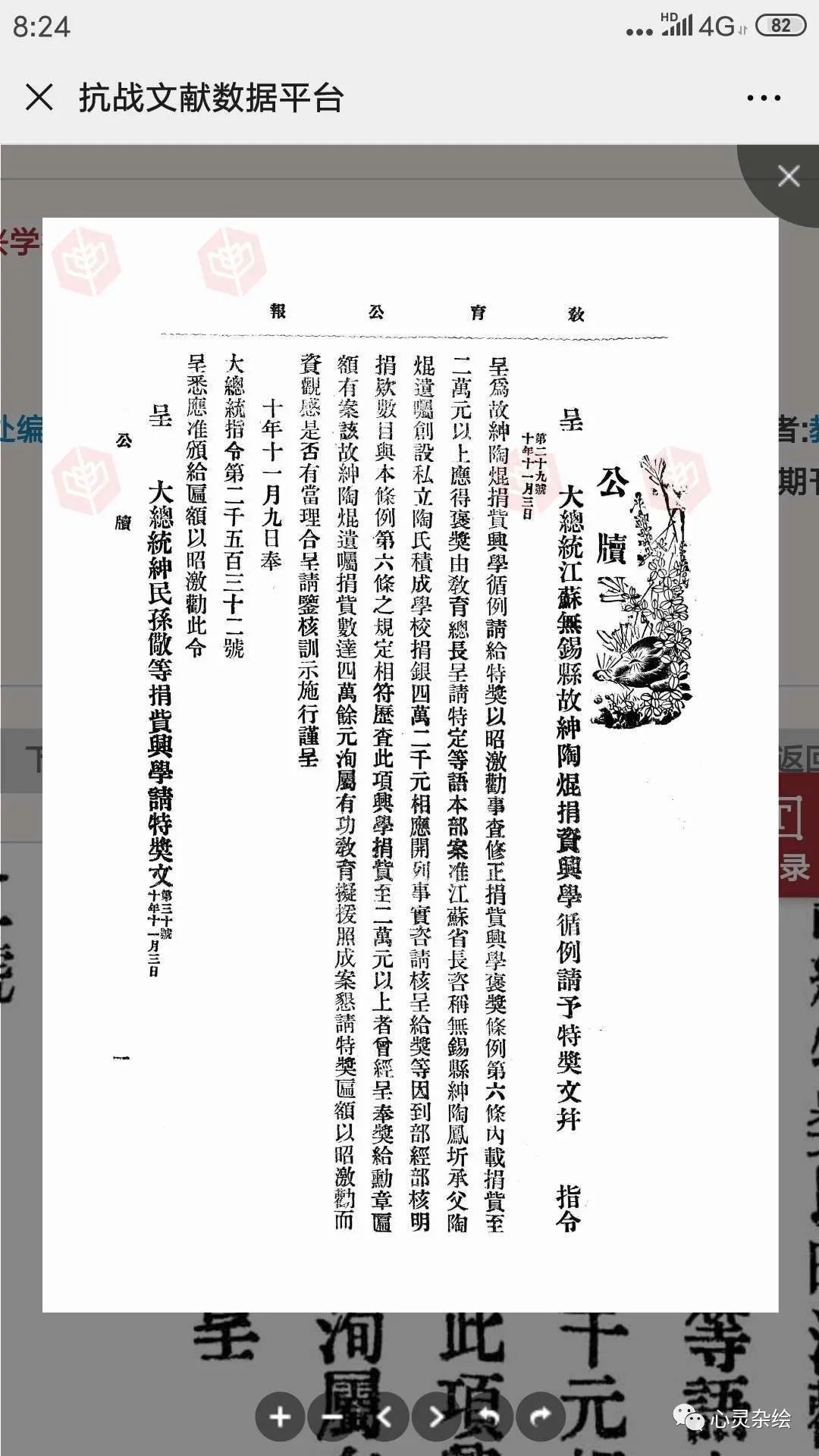

1921年,因私资剙办孙氏高等小学校的孙儆,获大总统徐世昌颁奖四等嘉禾章勋章。《教育公报》(第八年第十二期):“公牘《呈大总统绅民孙儆等捐貲兴学请特等奖文》第三十号,十年十一月三号。呈:为绅民孙儆等捐助巨资兴学,循例陈请特等奖,以昭激劝事案。准江苏省长咨称南通县绅孙儆,就县金沙市剙办孙氏高等小学校,先后共支开办、经常、临时各费二万六千二百元,悉由该绅一人捐…并准咨送事实淸册,请予核准等因。先后到部查,捐资兴学褒奖条例第六条,內载捐资至二万元以上者,其应得褒奖…此次该绅民孙儆、姜忠汾、葛嗣浵独捐巨资事同,一律亟应援照成案,呈请特予奖给勳章,以昭激劝理合。具呈,敬乞鉴核施行。谨呈。”

(摘录,赵万泉转文)

附:

“奉准《大总统令》十年十一月十五日。孙儆、姜忠汾、葛嗣浵,均给予四等嘉禾章。此令。”

(未完待续)

-------------------

致谢:赵万泉兄

【END】

持证泥匠(郁献军),男,69年生,南通通州人,民盟盟员,(艺术设计学)博士、高级工艺美术师;中国建筑装饰协会《中国建筑装饰装修》杂志全国学术指导委员,国际景观规划师ILIA协会高级会员、中国工艺美术学会雕塑专业委员会会员;万达集团特约入库景观设计师。OCAD加拿大多伦多安大略艺术设计学院高访学者。曾先后工作于海门师范、南京师范大学美术系其它部门、通州市教师进修学校等单位,现为南通师范高等专科学校美术学院(设计学、高工岗)专职教师、南通大学艺术(建筑)学院外聘教员、南通大学口述历史研究中心特聘研究员、南京审计大学金审艺术设计学院特聘教授。

1992年参与国家八五重点教育课题《中国近现代美术教育史》(子项目)编纂;出版有《少儿艺术教育百问》(合著,东南大学出版社,1994)、《景观园林CAD设计》(独著,江苏音像出版社2012);在《艺术百家》《南京艺术学院学报—艺术设计》《贵州民族研究》《教材、教法、教论》等CSSCI期刊和国际ei、sci学刊发表多篇近30万字学术论文;曾获“徐悲鸿美术奖学金”及中国雕塑“槐花奖”;2012年主持的园林设计软件研发成果获“南京市科技进步三等奖”;近年来,设计完成南京幕燕风光带、南京战区司令部及全国20余处万达景观艺术作品并有获奖。