为他塑像------写在美术教育理论家蒋荪生先生逝世20周年之际

- 内容详情

- 规格参数

今天2月27是蒋先生离世20周年的日子,而之前,我就想写点什么,甚至多年前就萌生了能为他塑像的默默愿望。

先生别名湘谷, 活了77,在上世纪末那时候,不算很长寿,但当属喜寿之岁,也可谓古稀之老。

老人家在世时,上世纪80年代作为学生的我常常面呼他“蒋老”以示尊敬。在南师大读书那会儿,赶上了大喂精神食量多看书的“伟大时代”,除了周末买书钱够花,他也常常捎书给我看、也许我那个时候是特别愚笨,可就是学的理论不扎实。那时且懵懂,才方二十岁左右的我是不知道先生伟大的,只是平平常常随性的与他交往,其实,他的贡献现在看是卓越的---是新中国较早的普通学校美术教育理论及实践方面的探索家,可以说是理论建树的奠基者。蒋老自1944年毕业后从事美术教育起,几经转折,做过中学和中等师范的老师,后历任中央大学(今南京大学)助教、南京师院讲师、南京师范大学美术系教授。他籍贯苏北涟水,说话很慢,从他满口顿挫抑扬的苏北正腔听来就可知。但那时,我属实不敢询问他的家乡地,因他的笑脸告诉我,他笔直就是个老南京了。所以,他一生中长期工作于南京师范大学美术系,70年代末参与创办了专业杂志《中国美术教育》(曾名《美术教育通讯》),80年代中期,首任国内第一个美术教育理论硕士学位授予点导师。

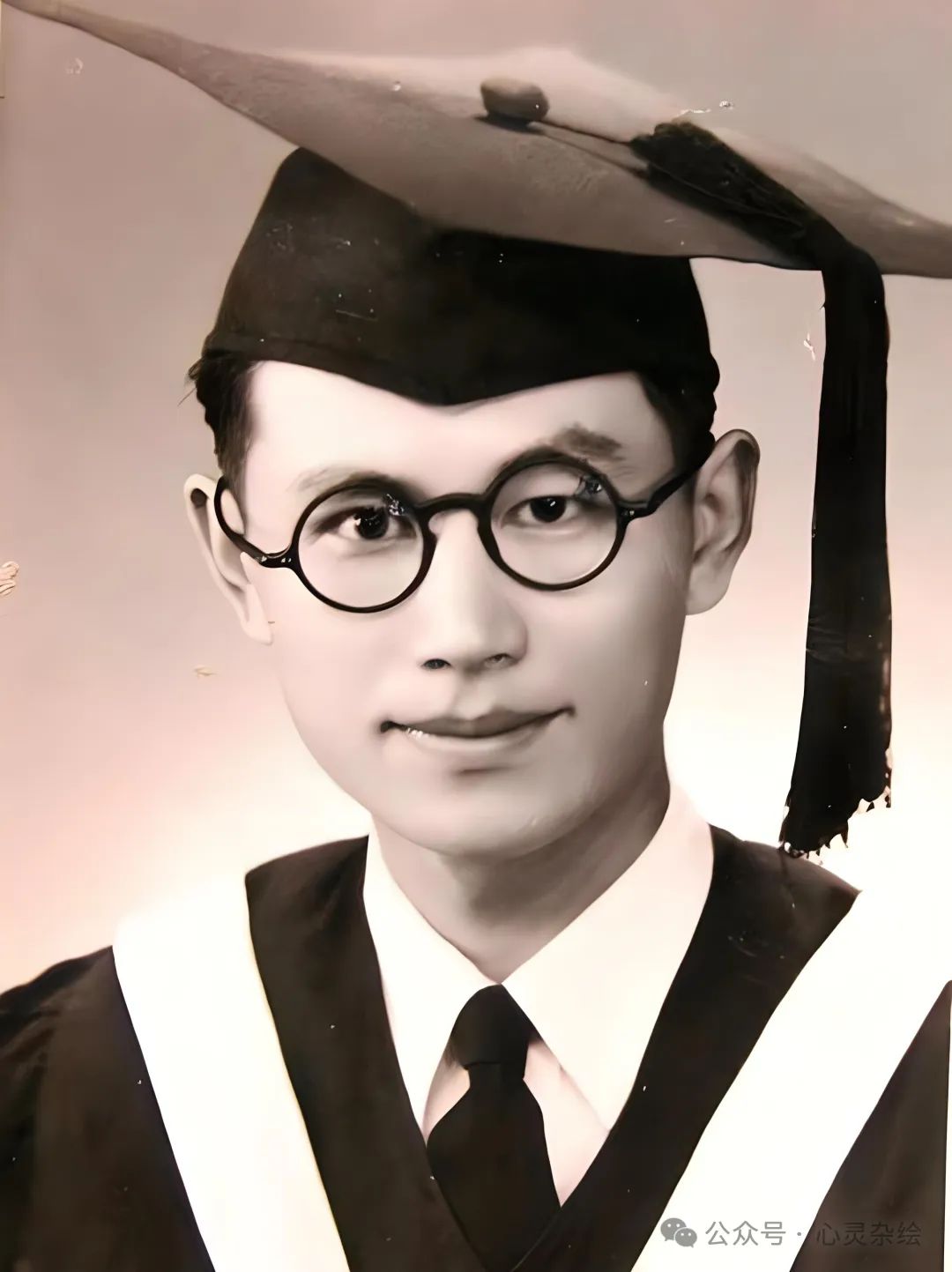

年前为他塑像做准备时,查阅了先生年轻时估计是1944年一着宽大学士服的大学毕业照片,发现特别俊俏,光洁白皙的脸庞,透着棱角分明的冷俊,有着民国学子的倜傥之美,浓眉、大眼、嘴宽,脸瘦长,下巴微翘。南师大有诸多的徐悲鸿亲授弟子,蒋先生亦为优秀者之一,诸如杨健侯、秦宣夫、谭勇、黄显之、卢是、王达弗他们这波前辈们,长相都帅气,且才气横生,早年大抵都毕业于原(重庆)国立中央大学艺术系,秦宣夫先生尤其掷果潘郎,退休后的他仪态翩翩的在剑阁路蹲腿或散步,我时常能碰到,早晨他开门瞬间,会仰望天空,随后深深的呼吸一口凉气,再吐出来,只要这时路人是个异性老娘们,真的会被秦先生的老年气质所迷住。彼时我与同届合得来的两位学友共租一室,位于剑阁路不远的山阴路。从山阴路向南便是南师大随园的热闹北门,向北一个弯,也连着北京西路的出口,再过去,是著名的民国电影取景地---颐和路。

先生住的,与其说是一栋别墅,不如讲就是一丛“鸟窝”,缘由这里应是多户人家共住的,所以显得拥挤不堪,但环境属实很美,隔着宁海路也比邻颐和路民国建筑群。学生时代,在宁海中学隔壁不远踩着单车,可以远望着黄墙红瓦与老式漆窗,巷子拐角那些连片的民国旧居的大门微掩,抬头便瞥见置于二楼窗台那生机盎然的盆栽绿植,散发出旧时光的味道。蒋先生家,靠着南面,印象里是依着北京西路若干米的一个东西向的巷子,距离南阴阳营也不远,阳光下,别墅外墙黄漆也剥了皮,走进去时,尤其是白天,这里面依然是黑咕隆咚的。“鸟窝”有踏拥挤的木楼道,转个弯便是先生的书房。下午两三点的光景,阳光从一侧的窗口栅栏撒入,此时正是逆光,我慢慢的、小心翼翼的迈步,生怕打扰了先生的工作,但望眼先生瞬间已站立起来了向我在挥手致意,他身材不算高大,中等偏矮的个子,头发较为浓密,特别是最后一次见他,毛发已不葱茏,这和文尾书法家仲明兄的记忆有些许误差。我每次去,他总会顺手拿起早就准备好了的搪瓷茶缸,再径直向走廊边的开水桌倒水,恰恰这时,有位慈祥的老妈子会闻声迎出来,她微胖,笑着接过蒋先生手中的水杯。此情此景,记忆犹新。

这样,从1989到1993年的那段时间,由于课题和写作问题,我经常拜望他,期间(1990年之前),他的研究生少淳兄是常客,有时,能偶碰在邮政局工作且穿戴十分朴素的蒋公子同伟兄。蒋同伟比我大一轮半多的年龄,皮肤微黑,给我印象最深的,是叮铃铛铛随他推进被老宅大院的自行车三脚架那一兜绿色中国邮电标志十分显目,而当他注视我时,却显得十分严肃。其实我想他倒并不是不欢迎我,估计是天生这样。彼时,当我每每穿过这栋民国老宅,时觉幽幽暗暗,或暗香悠长,想来,这人间少有的幽静也定是陪伴了蒋先生的那段静静的黄昏岁月。从那时,似乎我对建筑有了兴趣,因为这一带就是南京著名的民国建筑群,有时东南大学建筑系学生定期来此水彩写生(再早几年我就目睹了李剑晨前辈带着学生团队),直至三年前被邀请,对随园母校民国老建筑的屋顶瓦作(一百号楼、华夏教育馆楼)进行修复工作,那年,我被诗人韦晓东戏侃“掀了母校的瓦”。

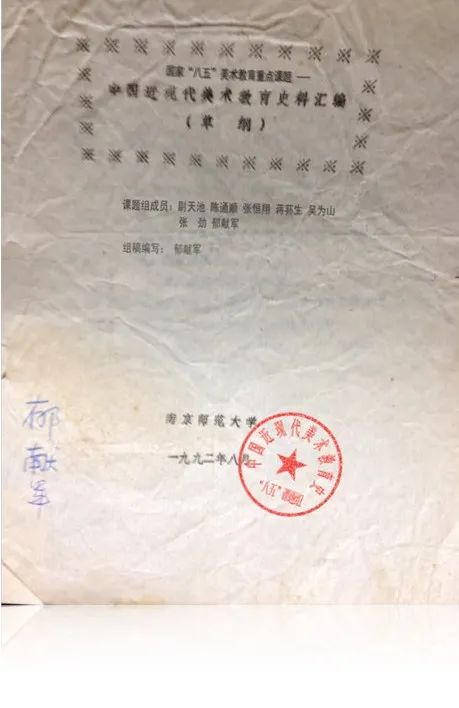

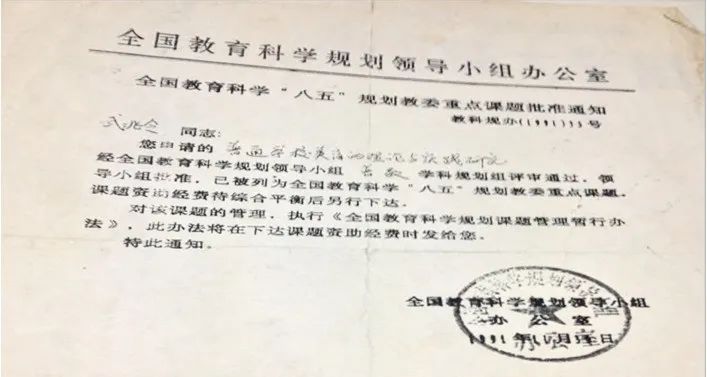

我本科毕业后第二年离开海师借调回南京师大母校,曾做过老先生和其他几位大咖(陈通顺先生、吴ws先生)先生的短期助手,主要跟着前辈们撰写国家“8.5”重点课题《中国近现代美术教育史纲》草案,并且独立编写少儿美术教育课外读本。那年中秋,我只身一人住在美术系的顶楼小屋(史称白宫哨卡),晚上甚为孤独,月光静静洒在靠窗的桌面,归心似箭,已无心思读写。四周幽静,偶能听到隔壁省文联,此时,听到有楼下传来敲门的嘟嘟声,声音很轻。可能我觉着累了的缘故吧,于是,很不情愿的迈步走下去,开了门后,眼前竟然是蒋先生。我看到,走廊的灯虽然昏暗,但夜间的月光很是浪漫,如一波银粒透过窗户的玻璃聚洒在他那渐已消瘦的脸盘,老弱的双手竟然还捧着一纸礼盒的月饼。先生稍有喘气,借着月光,他的微笑依旧那么灿烂。“郁老师,你不请我进去坐坐吗?工作那么辛苦,我来看看你”,先生说道。记得那年,他都将七十好几了,瞬间,我很伤感,先生的身体其实一直并不大好的,却还费劲的爬了那么高的楼层,来看我这么一个无名小辈。顿时我感动得不知如何是好,于是赶忙赶忙搀扶着他,慢慢的、慢慢的,爬过幽暗的楼道,上了顶楼小屋。记得那夜的将近一小时,他和我说了很多,除了叫我狠抓英语考研外,尤其记得鼓励我同时要好好工作,更要把美术教育课题前期工作的任务好好做出来,让专家们和国家教委领导都满意。

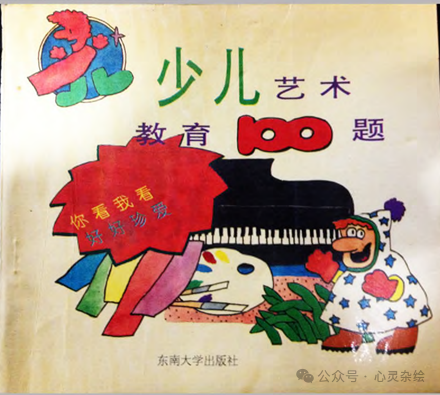

后来,我因故离职,与先生联系并不多。我最后见到蒋老,是一年之后听说他病了我前去探望,再后不久,就听到了老先生离世的噩耗,那时,心里久当不能平静,便萌生了放弃此科学研的念头。后来,我在南师大九十年代早期工作期间的研究文章,汇编成了《少儿艺术教育百题》之中的“美术篇”,由东南大学出版社结集出版(合作:诗人韦晓东、教育者刘炼群),再之后晓东告知,由于版权问题,中国教育电视台亦未能如约拍摄,这是遗憾。更遗憾的是,由于不能明言的校园恶性斗殴事件缘故,之后我也拒绝了接替先生硕导之席的吴栋梁先生邀请(让我报考吴先生美术教育理论研究生)。于是在红红火火的90年代改革其开放的浪潮下,随波逐流,特别愚笨的我竟然干起了生意,直至后来读博,由于跨科太远,遂作罢。但我的博导坚持认为我是美术学科出生,故博士论文选题也结合了绘画理论。这样,明里专业是艺术设计学,而我究终成了建筑学和美术学的渗透学子。博士毕业那年,23万余字的论文洋洋大观(现在看来某些内容亟需修正,自感有些是病吟),经数轮答辩最终通过时,心里除了感谢我敬爱的导师过伟敏教授外,我念叨的还是已逝的蒋荪生教授和在北京首都师大工作的少淳兄,因有那个年代如此良好的机缘,在他们的鼓励下,我方初识“笔杆子”,这对之后我博士生涯的艺术设计理论学研受益匪浅。

说起我正在雕像蒋荪生先生,好友书法家仲明兄微信回忆说他是个美术系的老实人,“他(即蒋先生)的办公室就是朝东门的第一个房间。他不怎么讲话,中等个子。” 蒋老不但“人老实”,也更简朴。这几日天冷极寒,前阵子春雪突降,外出时我冻得只够呛。回想蒋先生生活一向简朴,印象里夏天着服旧的中山装,冬天来校园,永远套着是退了色的卡其布蓝棉袄。除此,先生对后学亦是一直关爱有加,并能慧眼识金。在《吴为山:捏出人性的光芒》记者专访一文,“学校的老师周虞康、蒋荪生、钱锋、陈传席等一致要求吴为山留校任教”,我想,此语是吴为山老师的深情回忆,流露了对蒋先生的深切怀念之情,而二十一年前《中国美术教育》杂志公开发表的《明镜照人、春泥护花——美术教育家蒋荪生教授周年祭》,其文虽短,却也情深意浓,也表达了南师大以及从南师大走出去的名家们对蒋老的无线缅怀。先生曾提出:“美术教师应该具备思想品德修养、美术专业和文化科学知识修养,以及教学能力修养这三个修养”,套用少淳教授的话,“美术教师应该具备什么样的特征和素养,这是核心素养时期美术教师必备的知识与能力,也是当下美术教师应该自我完善和充实的方向”。我想,作为教师,前面所述蒋先生的人生修养,爱岗、提携后生,蒋老自身已很全面,除美术教育理论见长外,也擅长中国画、水彩画。2022年6月26日——7月6日在中国美术馆举办“笃学致美”——南京师范大学120周年美术教育艺术作品展。展览分为“筑基创先”、“立学深耕”、“继往开来”和“丹心铸魂”四个版块,分布在中国美术馆一层的1、2、4、6、7、8、9、10八个展厅,共展出南京师范大学美术学院各时期艺术作品240余件,其中包括六件徐悲鸿作品,七件傅抱石作品,五件陈之佛作品等,同时配套展出珍贵历史文献、文物60余件(套)。蒋荪生的《艺用人体解剖》讲义、《南京师范学院美术系图画专修科教学方案》、《美术系概况》、《华东地区美术教育调查报告》、《教学大纲》、《选课表》、《新生日记》及《蒋荪生毕业证书》、《蒋荪生聘书》和证件、照片若干、《水彩画》九幅,等等,这些成果(摘录网上资料),亦显示了蒋先生作为优秀美术教师立德树人的坚实基础。

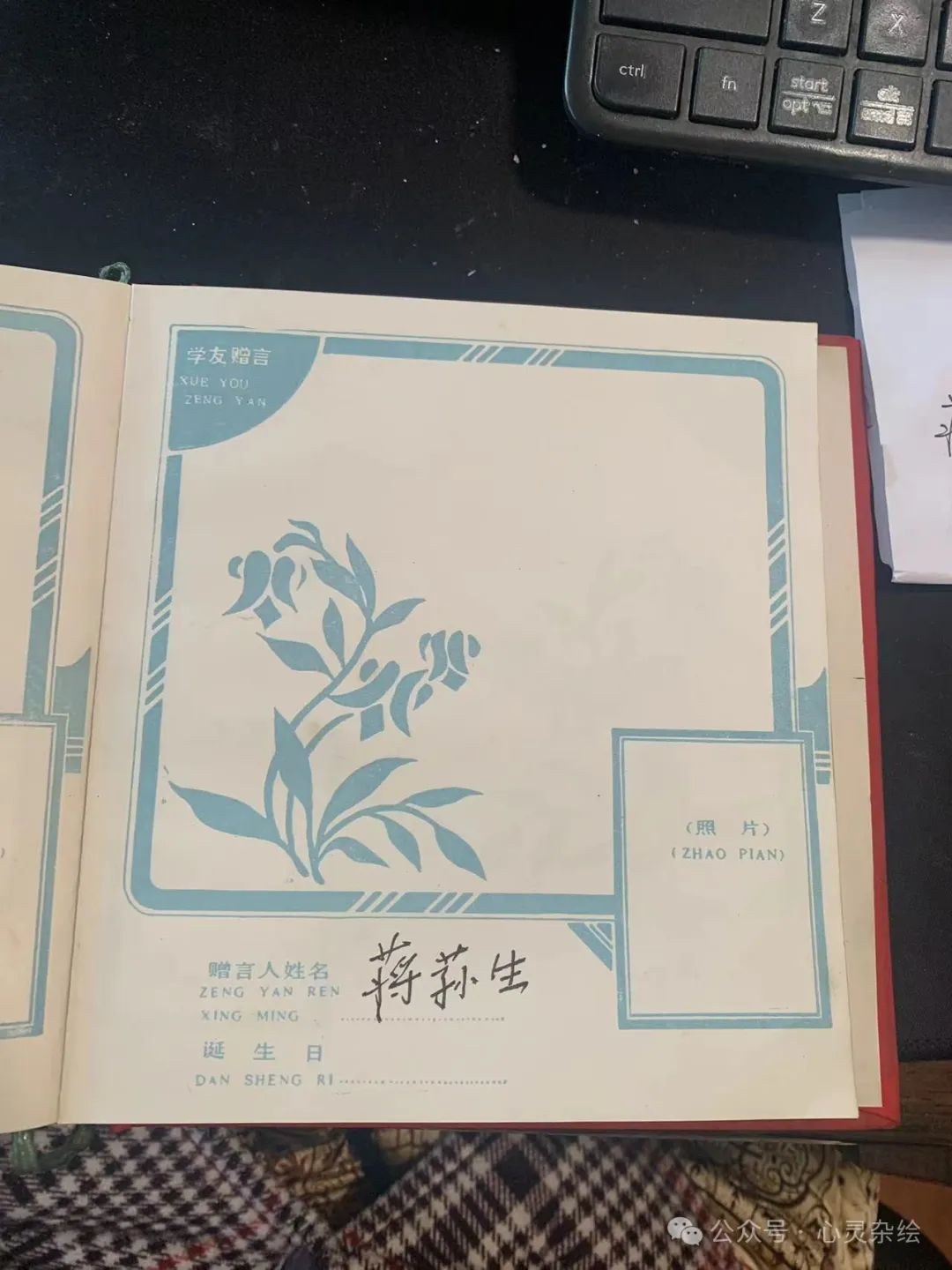

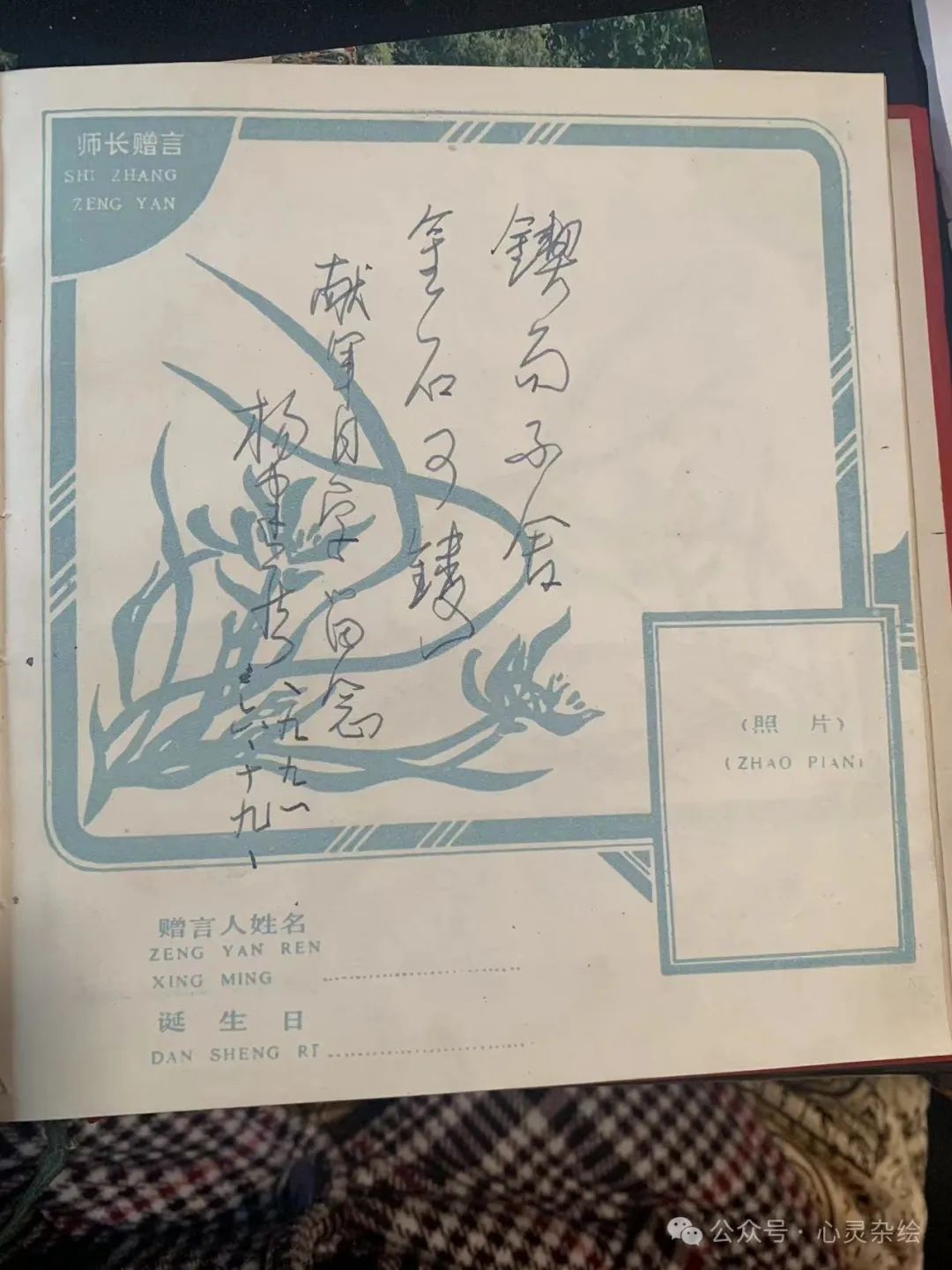

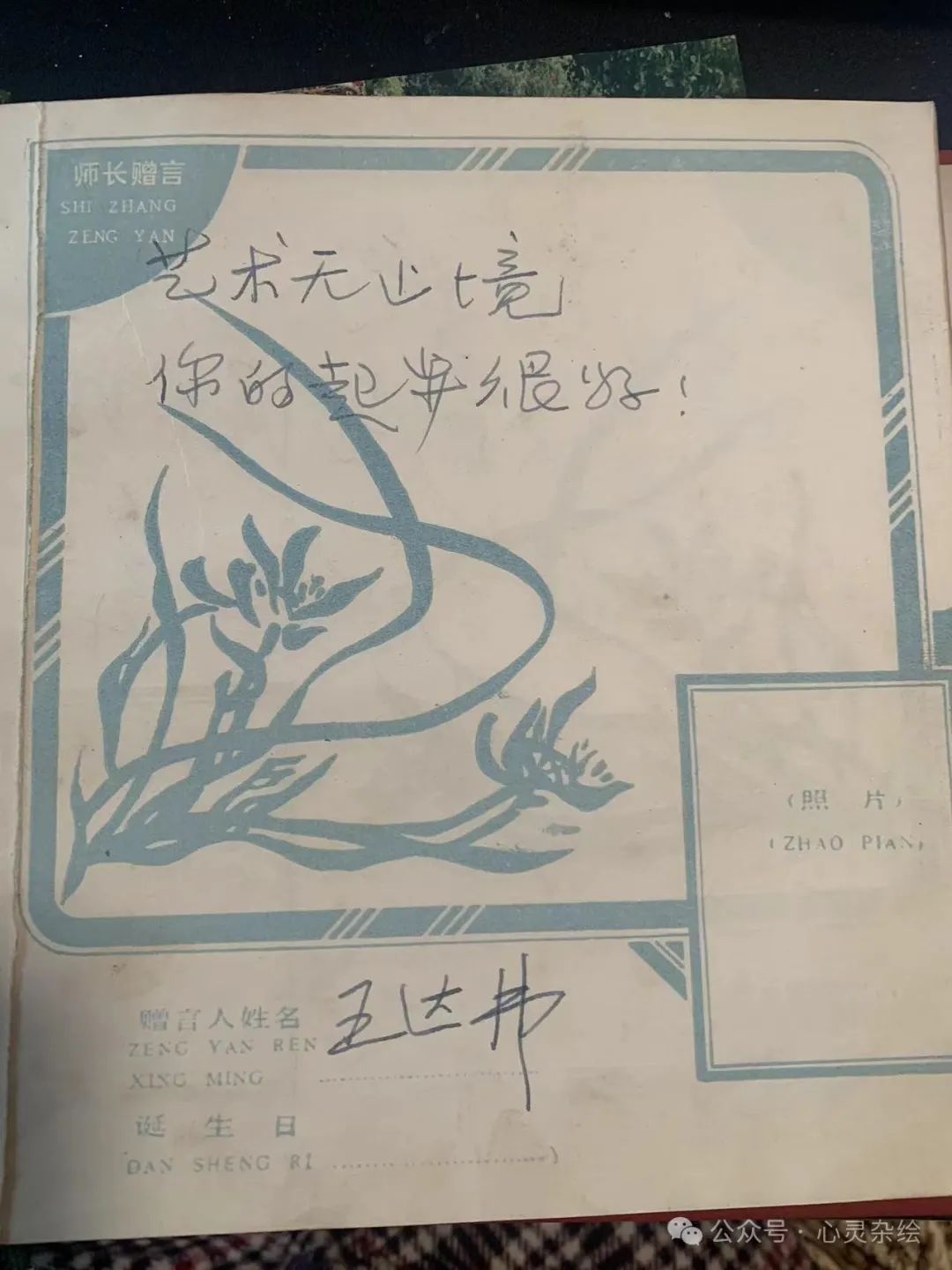

91年毕业季,我颤颤抖抖的拿着空白的毕业留言簿去挨个敲教研室的门,犹如“走街串巷”,想请我所爱的每个先生给我写点什么,其中,留有这波国立中央(重庆)大学毕业的南师大前辈们的手迹:杨健侯、王达弗、卢是......他们时年岁已高,杨健侯属于徐悲鸿的老派学生,已80过头,他也颤颤抖抖的给我深情留言------锲而不舍、金石可镂;将荪生先生则干脆落款他的姓名,留言处则空白。我想,这空白,是对我最好的“语重心长”,可谓“大道无言”矣,足令我体会在以后的人生中慢慢体会。

所以2024年后的这些日,我乐于且勤于制作先生的铜像,想,希望能够在动手过程中发现什么。而每每深夜,我总独自一人关在楼上小屋,想和蒋先生的泥塑说说话,烟雾缭绕里,犹如二十余年前的那个中秋夜,我在南师大随园“白宫”的“哨卡”,先生来看我,与我彻夜交谈。

看着雕像,心中深印着的蒋老的身影挥之不去,他表情刚毅,遥想中秋后又是冷冬里南京的南师大随园,一百号草坪北边偌大的银杏树落叶飘零,树叶枯黄。蒋先生拄着拐杖的甚至微微佝偻的背影渐行渐远,逐渐,逐渐,在我视野里慢慢模糊。

......

(感谢老外朋友托马斯.LI对雕像的认可与满意,去年年底他托了朋友辗转找来)

---------------

作者简历:

持证泥匠,年已不惑,非留洋一土博士,不知名大专副高级铁锹一枚,外兼两所ben壳院校硕士生导师和数本杂志期刊外审,专业艺术设计,尤重公共艺术雕塑及数字景观。作品获奖证书撂在抽屉三厚沓。很幸福,虽有白纸一张的颇高学历谓无用,但有漂亮能干且长相不矮的老老婆,也有不高不低工资,再顺做相关兼职,服务社会也。心不傲,气不烦,足矣……